马克思主义美学,作为马克思主义理论体系的重要组成部分,始终指导着文艺批评、文化研究和艺术创作,是新时代中国特色社会主义文化艺术建设的理论基础。9月20日至21日,由中华美学学会马克思主义美学分会、浙江大学哲学学院、中国美术学院马克思主义学院主办,浙江大学当代马克思主义美学研究中心协办的马克思主义美学关键词研究的学术规范与范式更新国际学术研讨会暨马克思主义美学分会年会在中国美术学院南山校区召开。针对马克思主义美学关键词在当代的阐释、应用,现代悲剧美学与新时代中国电影的美学风格,人民文艺与审美传播等问题,与会学者各抒己见。此次大会力求通过关键词研究,加强马克思主义美学体系建设,回应新时代美学发展的理论与现实需要。参会学者线上线下发言共128人,收到参会回执与论文180余篇,现场讨论气氛热烈、严肃生动。

开幕式

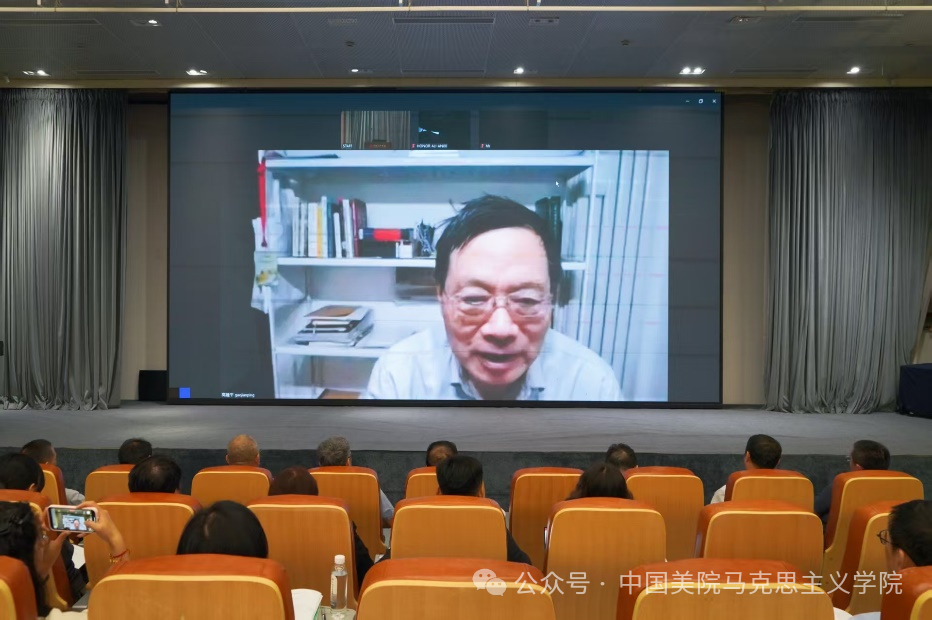

9月20日,开幕式在南山校区北苑报告厅举行,千里欢聚,与会学者济济一堂。开幕式由中华美学学会马克思主义美学分会会长王杰教授主持。中国美术学院党委书记金一斌、国际哲学人文理事会秘书长熊秉真、中华美学学会会长高建平、全国毛泽东文艺思想研究会会长金永兵等特邀嘉宾出席开幕式。

中国美术学院党委书记金一斌代表中国美术学院,向各位来宾、学者表示热烈的欢迎。他以“回应时代之问 探索美学新篇”为题,开启马克思主义美学分会年会的序幕。

回应时代之问 探索美学新篇

金一斌

各位领导、专家学者,同学们:

山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。在这诗情画意的时节,我们齐聚西子湖畔,共同迎来“马克思主义美学关键词研究的学术规范与范式更新”国际学术研讨会暨马克思主义美学分会年会的开幕。首先,我谨代表中国美术学院,向各位来宾、学者表示热烈的欢迎!

马克思主义美学,作为马克思主义理论体系的重要组成部分,始终为艺术哲学、文艺批评与文化研究,提供着坚实的理论支撑与方法论指导。它并非书斋中的抽象思辨,而是源于实践、指向解放的活的智慧。——马克思主义美学,是在社会主义运动的历史进程中不断演进的观念体系,其发展脉络应当从共时性和历时性双重维度,加以分析与考察。

纵观当今马克思主义美学研究,其发展呈现出五方面鲜明特点:

一是注重经典关键词的文本溯源与语义流变。学者们不再满足于笼统的概念使用,而是深入经典文本,考辨核心范畴的生成语境与历史嬗变,体现了高度的学术自觉与理论反思。这种研究趋向要求我们回到经典马克思主义文本,接入当下现实,提出具有原创性的学术观点。

二是强调跨学科交叉融合的研究方法。历史学、考古学、艺术学、设计学、科技史等多学科学者共聚一堂,打破了学科壁垒,呈现出宏阔的学术视野与方法论自觉。这种跨学科研究不仅包括人文社会科学内部的交叉,还延伸到与数字人文、神经美学等新兴领域的对话,推动了研究方法的创新。

三是致力于研究范式的体系化建构。学者们致力于重构具有东方哲学底蕴与审美逻辑的马克思主义美学话语体系,其理论锋芒直指当代文化现实。这一特点体现了马克思主义美学研究从点到面、层层深入的学术推进,既不忘回到经典文本,又注重对接现实问题。

四是科技赋能研究深化。数字人文、人工智能等新技术手段为美学研究打开了新的维度,光谱分析、数字化重建等技术,使传统美学的材质、工艺与视觉呈现,得以更精确地还原与解析。这种技术赋能不仅改变了研究手段,更深刻地影响着我们对美学本质的理解,为马克思主义美学研究提供了新的工具和视角。

五是国际对话能力显著增强。既有对东亚马克思主义美学共同体的深入发掘,也有与西方美学的平等对话,彰显出中国学者的文化自觉与理论自信。这种国际视野不仅体现在对欧美马克思主义美学传统的深入研究,还包括对非洲、拉丁美洲等地区马克思主义美学发展与实践的关注,突破了西方中心主义的知识生产格局。

放眼未来,马克思主义美学研究正展现出四个发展趋势:

其一,是从“概念考辨”走向“观念史”的深度书写,探究美学观念背后的宇宙观、权力结构与心性论,如对“审美意识形态”复杂性与二重性的持续探讨;

其二,是从静态文本分析走向活态的文化批判,让马克思主义美学智慧,重新介入当代生活美学与艺术实践,回应《黑神话:悟空》等现象级作品所提出的新问题;

其三,是从本土阐释迈向全球视野,在比较中凸显马克思主义美学的独特价值与普遍意义。这种全球化趋势要求我们既要立足中国实际,又要具备世界眼光,在交流互鉴中推动马克思主义美学的创新发展,使其成为具有普遍解释力的理论体系。

其四,尤为重要的是,人工智能时代的到来,既为美的创造、传播与接受提供了前所未有的工具,也深刻挑战着我们关于“审美主体”“艺术创作”和“美学体验”的传统理解。——随着人工智能的兴起,人的主体性结构变成了“机器和有机体的混杂物”,即赛博格,这使得审美主体概念已经被改写,身体—技术不断变化的嵌合方式正在产生新的审美话语。——如何让AI成为焕活马克思主义美学传统、创生新理论的助手,而非消解人文精神的异化力量,是我们必须共同面对的时代课题。——这要求我们既要积极利用新技术推动美学研究的方法创新,又要始终保持对技术异化的批判意识,坚守马克思主义美学的人文精神和价值关怀。

中国美术学院自建校以来,始终将马克思主义美学视为艺术教育与学术研究的核心课题,其深耕主要体现在四个方面:

一是注重基础理论研究与体系化建构。我们不仅关注美学本身,更关注美学与时代、社会、人生的整体关系,探索中国式的美学表达规律。立足于回应时代之问,加快中华美学精神、中华美育精神的内涵建设,以“经典马克思主义——21世纪中国化马克思主义”为脉络,将马克思主义美学与中华优秀传统文化相结合,推动中华传统美学的创造性转化和创新性发展。

二是强调“艺理兼通”与“知行合一”。坚持理论研究与艺术创作双轨并行,让美学学问从书斋走向画室,从文本走向实践。我们的教师不仅撰写美学专著,更用画笔、设计作品和空间营造来践行美学理念。这种理论与实践相结合的方法,使我们的美学研究不仅具有学术深度,还具有强烈的现实关怀和实践导向。

三是推动“工艺复活”与“非遗活化”。依托中国美术学院美术馆、民艺馆、设计博物馆等平台,我们致力于传统工艺美学、颜料制作、染织技艺等非遗的保存与活化。我们相信,美学的生命力在于工艺传承,只有理解传统工艺的精髓,才能真正把握中国美学的精神实质。

四是倡导“美学赋能”与“服务社会”。我们积极推动美学研究成果在城乡营造、产品设计、数字媒体等领域的创新应用。从乡村美学规划到国潮产品开发,从虚拟空间设色到影视色彩管理,我们践行“为生活艺术化、艺术生活化”贡献方案的使命。在这方面,我们特别注重美学研究的社会效益,推动马克思主义美学成为提升人民群众审美素养、丰富社会文化生活的重要力量。

我相信,本次年会上学者们的真知灼见,必将在会期内迸发出精彩的思想火花。这个会场,将不再只是观点的交流地,更将成为新观点、新观念交流交锋的前沿战场。让我们共同期待,通过深入的研讨,能够“众声喧哗”而又“和而不同”,真正实现“回应时代之问,探索美学新篇”的学术宏愿。

谢谢!

上下滑动,查看更多

国际哲学人文理事会秘书长熊秉真首先代表国际哲学人文理事会向参会学者致意,她为现场嘉宾解释了国际哲学人文理事会的由来,以及它与马克思主义美学分会的共同追求。在去年9月中国科学院大学主办的纪念国际哲学与人文科学理事会成立75周年国际学术会议上,国际哲学人文理事会决定支持中国马克思主义美学分会举办2025年年会。她认为,年会主题中的“学术规范与范式更新”与库恩提出的“科学革命”相互呼应,对于在当下重新讨论自然科学、人文科学以及二者关系,将有所助益。她向此次大会送出了美好的祝愿。

中华美学学会会长高建平教授代表中华美学学会祝贺会议顺利召开。高建平首先回顾了中华美学学会的历史、马克思主义美学分会的历史。他感谢王杰教授以及马克思主义美学分会多年对中国马克思主义美学研究的推动,回顾了分会历次举办的国际美学论坛和其他学术研讨会。中华美学学会作为国际美学学会大家庭的一员,积极参加国内外美学研究交流合作,团结全世界的美学专家学者。高建平认为,美学会议要与国内艺术院校紧密合作,构建具有中国特色的美学理论体系。

金永兵教授向王杰教授以及马克思主义美学分会致以崇高的敬意。他首先以“五个一”概括了近十年来马克思主义美学分会的卓越贡献,即一系列著作、一本杂志、一系列项目、一系列论坛和一个崭新的学术增长点。他认为,马克思主义美学在当下社会具体实践中理应回应的重要问题是——美学的职责是什么?美学的能力范围在哪里?他期望,国内的年轻学人能够积极关注新科技美学的发展动向,深度参与当代中国文化构建活动之中。

开幕式后,与会专家学者在中国美术学院南山校区合影留念。

20日上午,中山大学教授金永兵、美国杜克大学教授刘康、中国社会科学院文学研究所研究员刘方喜、山东大学美学研究中心教授范玉刚、浙江大学哲学学院教授王杰、杭州师范大学人文学院教授单小曦、上海交通大学人文学院副院长韩振江、安徽师范大学出版社总编戴兆国做主旨发言。金永兵强调,马克思主义美学关键词研究,要注意避免概念的抽象化,要避免马克思主义美学与马克思主义文艺理论的唯心主义化,要注重马克思主义概念与历史的相互生成性。刘康回顾了19—20世纪,一些十分重要的马克思主义美学经典文本。刘方喜指出“意识形态阶层”与“意识形态”论是马克思文化历史唯物主义体系的一体两面。范玉刚阐述了习近平文化思想中蕴含的中华美学精神。王杰认为,通过审美交流,人们能够在多元文化与技术变革的交织中找到情感共鸣与价值共识。单小曦表示,“媒介生产”概念深植于马克思主义传统,直面当代文艺实践的核心问题。韩振江追溯了“神圣人”及其悖论的历史来源。戴兆国指出了马克思、恩格斯早期思想的三个命题,即人的问题、实践的问题、历史的问题。

20日下午,澳大利亚西悉尼大学教授Tony Bennett、圣彼得堡大学社会学系教授Alexander V. Petrov、中国美术学院动画与游戏学院副院长宣学君、中国美术学院马克思主义学院副院长翟志强、云南大学教授向丽、吉林大学哲学社会学院副院长李龙等做主旨发言。Tony Bennett批判性地追溯和审视雷蒙德·威廉斯提出的“文化作为一种生活方式” 概念的起源、理论旅行及其在当代文化政治中的复杂应用。Alexander V. Petrov讨论了数字社会的发展演变及其对大学教育和美学实践的具体影响。宣学君以“黑神话:悟空”游戏与主题艺术展为例,探讨了传统艺术如何实现当代创新转化。翟志强认为,世界美学可以提供当代共产主义运动发展的新途径,它直接关系到人们如何以美学的方式回应世界性的灾难和问题。向丽认为,审美民族志作为一种研究方法和书写范式,为美学“重返感性学”、实现自我革新提供了关键路径。李龙认为相较于以往的认识论、存在论的美学研究范式,马克思主义美学提供了一种新的美学范式,即“实践观点的思维方式”。

9月21日上午和下午,研讨会的主论坛和四个平行论坛在中国美术学院南山校区各会议室顺利举办。

本论坛主题为“马克思主义美学关键词”,旨在重新梳理、提炼马克思主义美学中得到广泛讨论或暂时被忽视的关键概念和关键问题。论坛讨论涉及到“人民”、“民族寓言”、“爱情”、“自由时间”、“例外状态”、“技术”、“领导权”、“整体性”、“独异性”、“艺格敷词”等关键词。关键词研究既包含纵向的语义流变研究,也包含横向的跨语际实践。关键词,与具体的社会秩序结构和情感结构、复杂多变的历史语境密不可分,也影响到人们对马克思主义美学之“世界性”的理解。

在主论坛中,来自上海交通大学、中央民族大学、中国美术学院、中国海洋大学、南京大学、中央戏剧学院等院校的25位专家学者参与线上线下研讨。

本论坛主题有二,神经美学、数字时代。神经美学揭示审美体验的内在机制,并分析其与人类情感、认知和社会文化背景之间的复杂关系。神经美学尝试用现代科学(特别是脑科学)的方法,为马克思主义美学的一些核心哲学构想提供实证基础和微观阐释。而数字时代,则是当下人类共同面对的技术境遇。人工智能的发展对人们如何重新理解“真实”、“艺术”、“感性”制造了机遇和挑战。数字时代,艺术何为,美学何为,是我们今天共同面临的重要课题。

在论坛上,来自上海社会科学院、上海大学、华东师范大学、云南大学、陕西师范大学等院校的25位专家学者参与线上线下研讨。

本论坛围绕“人民文艺与审美传播”展开研讨,聚焦两大核心议题:其一为“人民史诗”的当代艺术呈现及美学原则,剖析不同历史时期文艺作品的民族情感表达、文化记忆建构逻辑;其二为当代审美传播的创新实践,探讨数智化技术对传播场域的重构,分析跨文化认同、虚拟数字人、老字号品牌出海等议题中马克思主义美学的传播机制与创新实践。

来自浙江大学、中央民族大学、上海大学、杭州师范大学、南京艺术学院、广西师范大学等院校的24名学者以线上线下相结合的方式就论题进行了主旨分享。

本论坛以“艺术理论与当代艺术”为论题,搭建“重回经典理论—艺术实践解析—探索认同路径”的研讨模式:聚焦马克思主义美学经典关键词的学术规范及研究方法,重审马克思主义美学核心范畴,挖掘“艺术生产论”“审美意识形态”等理论的当代阐释空间;解析当代艺术作品的美学表达,以现象级游戏《黑神话:悟空》等为例,探究东方美学在技术语境下的再生逻辑与历史记忆的审美呈现;讨论当代艺术中的真理性以及现实主义的当代形态,探索当代艺术实践反哺经典理论的路径,为马克思主义美学的话语范式转型提供了学理参考。

来自浙江大学、山东大学、东南大学、中国美术学院、河北大学、同济大学等院校的25名学者以线上线下相结合的方式参加研讨。

本论坛围绕“现代悲剧与马克思主义美学”展开研讨。其一进行理论溯源,回溯与剖析马克思主义“悲剧”相关论著中的经典概念,厘清悲剧理论谱系;其二聚焦现代悲剧理论与新时代中国电影的美学风格,探讨马克思主义美学视角下悲剧作品的审美价值形成、美学阐释等相关问题;其三回归现实关怀,回应数字时代审美现象对悲剧美学的挑战以及现代悲剧的发展方向。

来自中国海洋大学、国防大学、四川大学、山东大学、广西民族大学、浙江传媒学院等院校的25名学者以线上线下相结合的方式就论题进行了主旨分享。

本次会议闭幕式于9月21日下午在中国美术学院南山校区北苑学术报告厅举行,由吉林大学哲学社会学院副院长李龙主持。中华美学学会马克思主义美学分会周晓燕秘书长报告了分会工作,对第二届委员会成员、分会现有会员、申请积极分子等相关情况进行了说明,指出分会紧扣“马克思主义美学”核心,以学术为桥、以交流为帆,举办了第十一届国际马克思主义美学论坛等学术会议,将回应时代作为责任,谱写了亮眼的“国际对话卷”“论坛品牌深耕卷”,更将以此次会议作为新起点,打磨学科核心概念,力争交出瞩目的“未来规划卷”。

中国美术学院马克思主义学院副院长翟志强就第十二届国际马克思主义美学论坛筹备工作进行了汇报,对第十二届马克思主义美学论坛的举办时间、主办单位、会议规模、会议形式、会议主旨进行了说明,宣布第十二届论坛主题拟定为“左翼美学、批判美学与马克思主义理论传统的关系”等九大议题,开启时代主题下马克思主义美学的深度探索。

最后中华美学学会马克思主义分会会长王杰教授为此次会议致闭幕词,王杰教授对中华美学学会、各级主办单位、各国参会的学者致以诚挚感谢,指出本次会议廓清迷雾,为构建具有中国特色的马克思主义美学理论贡献了真知灼见,提供了学理支撑。

尊敬的李龙院长、翟志强院长、周晓燕院长,老师们,同学们,大家下午好!

经过两天充满学术激情,令人目不暇接,同时又非常愉悦的学术会议。终于到了说再见的时候。整整111年前,1915年李叔同在杭州完成创作的歌曲《送别》的旋律也许正在各位的胸中悠悠响起。

由中华美学学会马克思主义美学分会,浙江大学哲学学院,中国美术学院马克思主义学院联合主办,浙江大学当代马克思主义美学研究中心协办的“马克思主义美学关键词研究的学术规范与范式更新国际学术研讨会暨中华美学学会马克思主义美学分会年会”到现在完成了全部日程。本次会议最初策划是50人左右的小型化专业性会议,现在的会议规模远远超过,参会学者线上线下发言共128人,收到参会回执与论文180余篇,论文集达到2000多页。《马克思主义美学研究》编辑部和会议组委会将从论文中选出优秀论文,在2026年第一期《马克思主义美学研究》集刊上发表,达到《马美》水准的参会论文,我们也会择优在《马美》集刊上陆续发表。

本次会议,得到中华美学学会高建平会长,卢春红秘书长的大力支持,得到浙江大学、中国美术学院各级领导的鼎力支持,两校的志愿者们充满爱心和艺术感的热情帮助和周到的安排,使全体参会学者感受到作为一个马克思主义美学研究者的尊严和自豪,包括来自德国、美国、俄罗斯、加拿大学者也强烈感受到这种情感。在此,我代表全体参会学者,向会议组织者,承办者和所有志愿者表示最衷心的感谢和致敬!

“长亭外,古道边,湖水碧连天”。在美丽的西子湖畔,在处处流动着艺术灵韵的中国美术学院南山校区,在中华美学学会老会长王朝闻先生长期工作的学校,我们就“马克思主义美学关键词的学术规范及研究方法”“马克思主义美学与神经美学”“世界美学”“现代悲剧美学”与“新时代中国电影的美学风格”“《黑神话:悟空》的美学特征”“审美意识形态的复杂性与二重性”“当代艺术中的真理性以及现实主义的当代形态”“‘人民史诗’的当代艺术呈现及美学原则”等话题进行了深入的交流和讨论。既有学术的收获,也有学术的生长。令人高兴的是,马克思主义美学研究学术队伍的不断扩大。这次会议,我们做了一个小小的规定,中华美学学会马克思主义美学专业委员会的学者免收会务费,非会员则需要交纳会务费,许多学者为了参加我们的会议办理了申请入会手续。

“天之涯,地之角,知交半零落”。在我们这个社会充满碎片化、个人日益原子化的时代,在生态危机、核战争的危机仍然强烈存在的时代,感性共同体、学术共同体是人类追求人类命运共同体的重要基础。马克思和恩格斯在177年前的《共产党宣言》中发出震撼世界的号召:全世界无产者联合起来!在当代社会,实现这种联合的重要机制之一是审美交流和审美认同。唤起并推动广大人民大众的文化觉醒和文化解放,是马克思主义美学学者的当代责任。让我们共同努力!

现在,我宣布“马克思主义美学关键词研究的学术规范与范式更新国际学术研讨会暨中华美学学会马克思主义美学分会年会”闭幕!

祝各位学者返程愉快,祝新学期开学一切顺利!

上下滑动,查看更多

本次会议围绕马克思主义美学关键词研究的学术规范与范式更新,聚焦马克思主义美学核心议题,回应时代现实问题。其宽广的学术视野和精深的理论阐释,将促进具有中国特色的美学理论体系的建构,也将进一步确立马克思主义美学在艺术院校中的理论指导地位。